今年初因為要寫一篇關於藝術家侯俊明的文章,去了一趟侯俊明位在苗栗苑裡的工作室進行訪談。在我唸大學時,侯俊明簡直像是個英雄人物,1990年代初在台灣藝壇中崛起,儼然就是新生代前衛藝術家的代名詞,而我確實也很喜歡他早年的木刻版畫作品,《極樂圖懺》裡那些寫得極漂亮的釋文如「懸浮無依的被流放任何努力都是徒然但你仍應保持抗爭的姿態。」等等,我到現在還背得出來。侯俊明雖然個性有些靦腆,但談論起自己卻很流暢,一點也不含糊。這次訪談主要便是談論他創作中的文字書寫,以下內容直接以藝術家為第一人稱進行。

---------------------------

瞎掰故事

我以前念國立藝術學院,在大四時有一次很嚴重的胃出血,我意識到是自己太緊張了必須放輕鬆。同時,也發現自己可能是太虛偽了,所以我希望能在作品裡,做比較誠實的表達,所以開始創作《大腸經》,裡面都是瞎掰故事,這種瞎掰讓我比較能真實地去呈現我自己。

我覺得我整個成長歷程中,想像力從來就沒有被開發過。從小畫畫就是寫生,關注在眼與手的協調能力,對事物的想像能力完全沒有被觸及到,也沒有很多的閱讀經驗,看課外讀物是不行的。所以長大後會很想開發自己的想像力,用「掰故事」來創作。

我之前畫過工地秀,是一個社會性的東西,後來轉進一個對於神話、起源的關注,產生了《搜神記》,《搜神記》中有些圖像便是從《大腸經》轉化過來的,但基本上都是瞎掰。我那時因為與劇場的朋友合作,因此找了很多人來寫,算是一個集體創作,要大家看圖說故事、編故事。沒有任何指示,純粹瞎掰。最後,選用一篇來做作品,但不完全引用,會節錄一些句子,並加上自己的話。(按:這些瞎掰故事後來集結為現已絕版的《搜神記》,台北:時報,1994)

但在學校時,我在作品中用文字都會被嘲笑。因為老師們都是學現代藝術出來的,我的作品當時常被說成是「畫插畫」,但剛好那時後現代主義出來了,像是歷史挪用等等都變成可以了,所以對於我的創作變成是一個支援。

作為一種遮掩及轉移

我的文字書寫雖然常是在作自我揭露,但在早期常常相反的是一種掩蓋,一種轉移。如我當兵時,女友曾經因為我而墮胎,在那個時代,墮胎是不能講的事情,這對我造成很大的壓力,還曾經用吃素來轉化。我那時畫了一張畫,一個男的在天上飛,陽具在地上垂,像一個膌帶牽著一個小孩。我那時以文字為遮掩,把這個圖像說成是講「八七水災」的故事,但作品裡有引自《沙恭達羅》(按:為印度古代劇作家迦梨陀娑的著名劇本)的詩句作為對聯:「你無論走得多麼遠,也不會走出了我的心,黃昏時刻的樹影拖得再長,也離不開樹根。」這個作品其實在處理我對於墮胎這件事的罪惡感,我在圖像上做表達,但在文字上做轉移,讓人們看不出我作品裡真正的內容。

另一種轉移,則出現在《侯府喜事》中。那件作品其實是在處理我情感上的一個挫折。當時,因為兵變,我下了一個詛咒,就是說:如果女友當時與那個第三者結婚的話,我會讓那場婚禮變成喪禮,並且讓三家同時辦喪事。但我後來覺得不需要了,所以作了《侯府喜事》來解除這個詛咒。這件作品看起來是婚禮,但整個流程卻是喪禮。我那時跟已經分開的前女友說:「我這件作品是為妳做的,作完之後我就把空間還給妳,還妳一條生路。」當時參與這件作品的所有人都不知道我內在的這個動機,而我在所有文宣上所告知的,都說明:這是一件關於同性戀題材的作品。

我們都會透過文字去確認一件事情,所以我像是用我們對於文字的信賴,去轉移我的祕密被窺視的可能。

從版畫到塗鴉

1997年,我前妻離開我去美國,那段時間沒辦法創作的因素很複雜,一方面是離婚,一方面則是版畫型式的侷限。因為我作版畫好幾年,也很被肯定。累積的時間也必須很久,像是《搜神記》就是大學累積的大量的草圖,累積到30歲才出來,但文字是圖出來後才寫成的。1999年以來,類似這種書寫的狀態已經做過好幾次了。

作版畫,線條都是非常確定的。它必須有個過程,不然就會顯得很單薄,這不是說製作的過程,而是說圖像被累積的過程。這部分非常確定,確定到最後我發現我會被這種確定給綁死,會失去其它可能性。因為其它可能性都在這個過程中被拔除掉了,就像是雜草都被拔掉了,只剩這些東西存在,到後來我變得動彈不得。版畫不像書寫非常地立即性,我覺得這個很消耗我。讓我創作變得很不自由,沒辦法自由,後來已經沒辦法進行創作了,所以才回到原點,就是塗鴉。

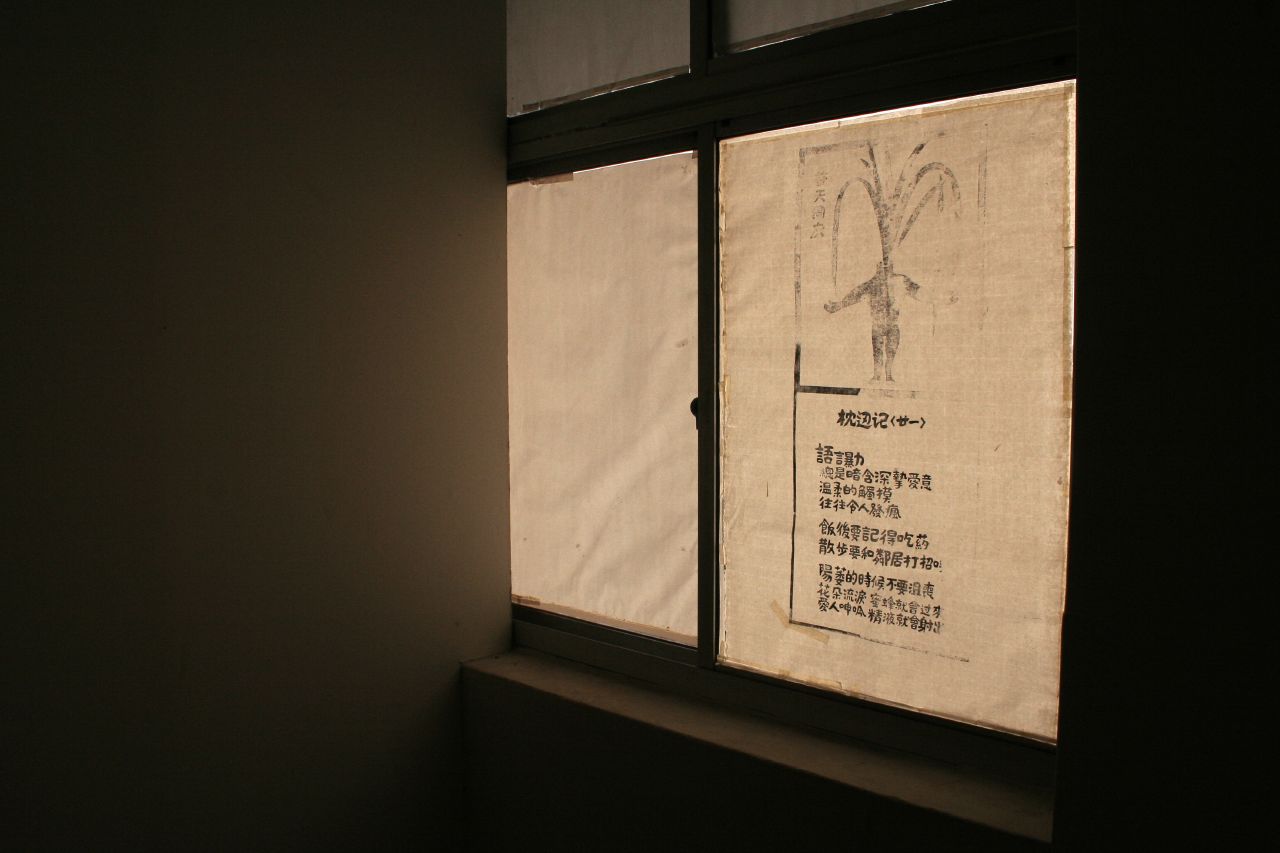

另外像是最新的這組作品「枕邊記」,在發展成版畫時其實很猶豫。因為這些文字比較個人、私我,它要變成一個版畫作品就覺得有衝突,版畫是比較陽剛的,但自由書寫是比較私密的,後來我的方式,就是一直去精簡。

自由書寫

在我還沒離婚時,我前妻因為學藝術治療,我也有跟著接觸一些,那時大概是1996年左右。1997年那時前妻去美國,我完全沒辦法創作了,完全不知道怎麼畫畫了,只能讓自己隨便亂塗鴉,用這種東西來陪伴自己,後來參加心理治療課程,開始了「自由書寫」。

自由書寫有一個很重要的就是不能思考。一開始很難,所以必須要有一個團體的動力。要盡量透過直覺來書寫,不要剪接、篩選,腦子跳出什麼就寫什麼。在上自由書寫課時,每次有不同主題,有些會用照片來發展故事。這比較不是跟寫作能力有關,而是幫助大家打開自己內在的防衛,與自己內在的感受取得連結。課程結束前的分享很重要,唸出來給大家聽時,比較負面的說法是見光死,比較好的說法是:被見證了、被接收了,所以之前焦慮的事情就不再是自己一個在承擔,另外就是會得到支持。

跟自己對話,是自由書寫所教的一種方法,這會讓問題比較清楚,去思考自己的內在需求與社會對他的要求。一般人通常比較少自我表達的管道,藝術家則比較有這樣的機會,藝術家會需要來參加,通常都是走過頭了。我現在只要有機會就會去學校或是社團帶人自由書寫。

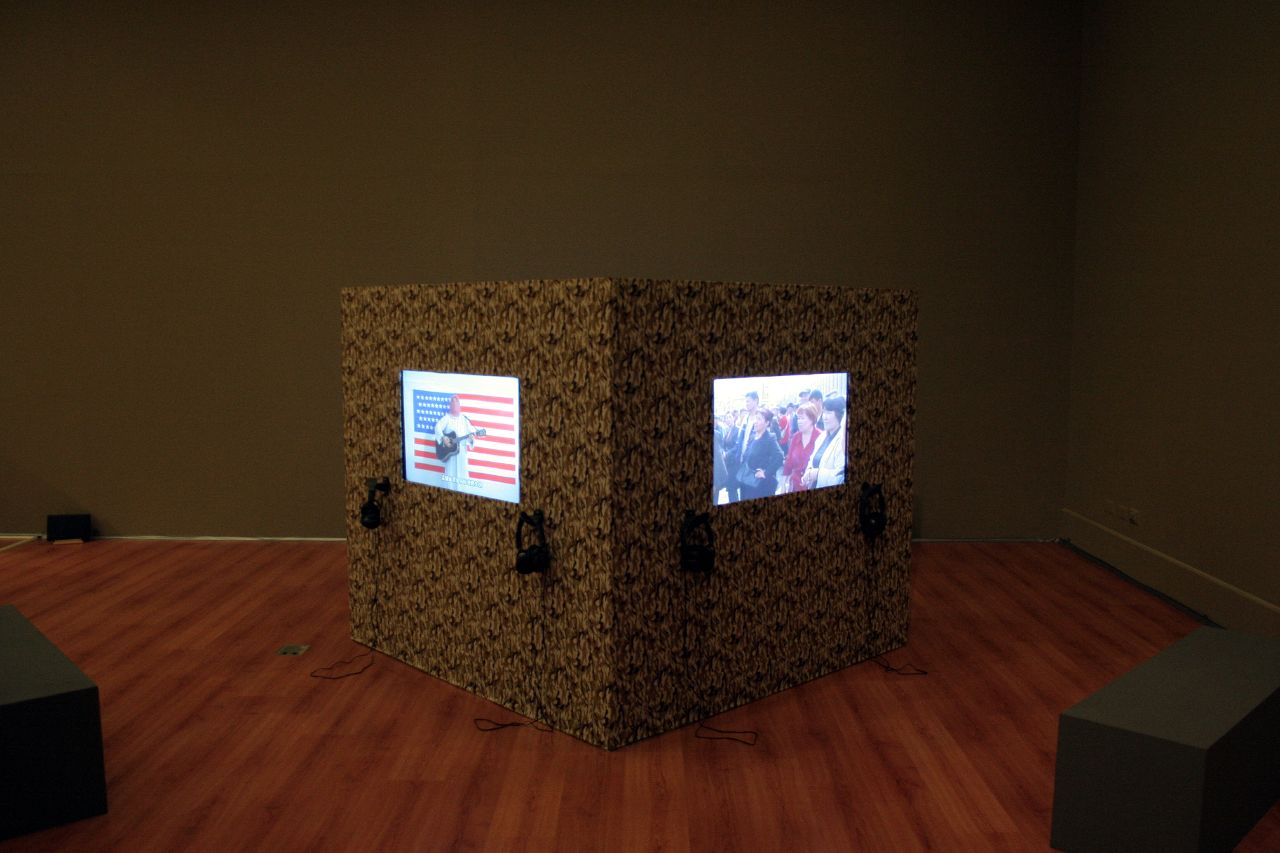

自由書寫的目標應該是越寫要越能接近潛意識,這階段我自己學到了比較寶貴的東西是比較有方法讓自己在潛意識的層次工作,像是有一把鑰匙,只要自己願意就可以進入這個狀態去工作。這種工作方式對我幫助最大的有兩項,一是對問題的釐清、二是安定自己的情緒(但之前我作版畫的方式,跟這兩部分完全無關)。我本來也都沒有寫日記的習慣,在自由書寫這段時間時,我則是比較要求自己,像是一天要寫到一定的量,大概都是一天寫三頁,一次寫滿一頁,早中晚各寫一頁之類的,但我不是在寫一個美文,也缺乏那樣的能力。那段時間大概寫了十幾本日記本。這批東西後來變成在台北漢雅軒的個展「以腹行走──侯俊明的死亡儀式」(2000)。展出的東西其實都是節錄過的,我把那些覺得不堪的、讀不懂的都會拿掉。在形式上,文字是書寫在木板上的,這部分是受到民俗藝術的影響(從我大學時多是去看看工地秀,但退伍之後,才真的到全台各地看民俗廟會活動,這對我影響蠻大的)。有了自由書寫的經驗後,我才開始畫「曼陀羅」。

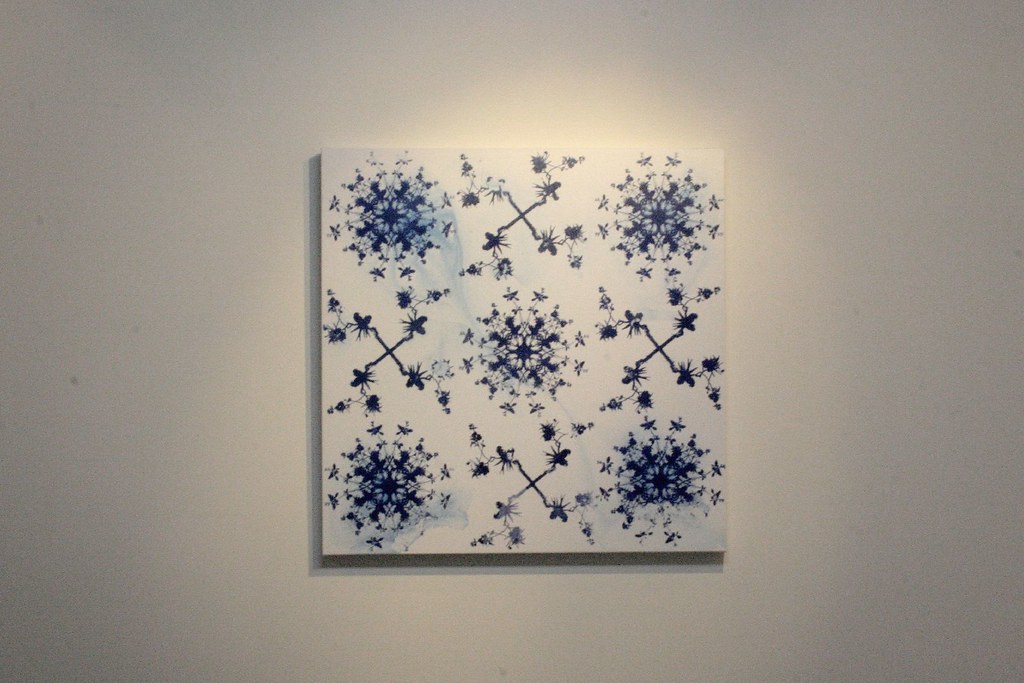

曼陀羅

「曼陀羅」是密宗的修行方式,容格(Carl Gustav Jung)把這種形式作為心理治療。以繪畫為導引,先在上方畫圖像,再在下方依圖像自由書寫,有點像是繪本。但開始時更像自由繪畫,常常是用線條亂畫,最後再慢慢連結起來。有點像是打開水龍頭,流出什麼東西不曉得,再從流出來的東西去整理。有時畫的時候腦中連最基本的影像也沒有。有些畫的時間只有幾分鐘,有些要半天,不一定。現在看這些作品,我會比較喜歡的通常是超出我意料的那些,不管是文字啦或是圖像的發展。

圓形的畫框在畫的時候就會有感覺,像是種自我整合。方形像是一個窗戶,是看出去的,圓形會比較有節制的力量,怕會畫出去。所以那就變成一個儀式。會加文字書寫,是因為他仍是一種自我整理,潛意識的東西會變得比較被意識到,它的意義會更容易被呈現出來,有點像是透過文字去「解密」。工作方式仍是用自由書寫的方式來工作。

我是1月10日生日,那段時間,我會在每年的1月1日到10日之間閉關。不出門、不接電話,完全的一個人,這個閉關對我來說很重要,我會做的事情是自由書寫、塗鴉、靜心,感覺是一個自我鍛鍊。11日出來比較強烈的感覺是又重生了。靜心是奧修的靜心,早上動態靜心,大量的身體動作,讓身體的能量流動,丟垃圾,發洩情緒。我是1997左右開始接觸奧修,一開始是看他的書,我對他的很多論點不認同,但他的靜心還蠻適合我的。

我把這些自由書寫、曼陀羅、閉關、靜心等等當作一種自我修煉,除此之外無所事事。我大概在2000年8、9月認識現在的太太,她那時在台北教書,我因此也上台北待了一個學期,隨手帶著腊筆隨便亂畫,又開始進行比較像是創作的活動,但除此之外沒有比較正式的創作,這批作品後來在「阿麗神宮」(2001)那次個展發表,內容有點像是把先前作的「曼陀羅」的東西當作種子,讓它去開始亂長,讓自己再重新活過來。

寫信、打電話

生活常帶給我很大的壓力,因為不熟悉、怕出錯,或要跟人去面對面,甚至像是買東西有時都會給我很大壓力,因此之前我太太幫我打理一切,但其實她一直不喜歡這個角色。我在生活上跟人接觸都蠻退卻的,像我平常,幾乎沒有人可以講話,之前是會每天打電話給一個朋友。現在透過寫作,情況會比較好,像是跟自己對話,某部份會取代對朋友的依賴。

寫作時我不會感到寂寞,會有種紮實感。這幾個月來,我其實天天寫信給陳緯一(按:這幾年資助侯俊明創作的文物藏家),我一來工作室可能第一件事是寫信給他,整個人沉澱下來,從外面進入到工作室是一個轉換的儀式。寫信的過程讓我自我存在的感覺特別強烈、清晰。寫是有空就寫。在自由書寫之前也是在寫信,寫給我太太(按:這些書信後來集結為《三十六歲求愛遺書》,台北:大塊,2002)。其實也是在與自己對話,澄清。我寫信是一個自我沉澱的過程,寫我自己的狀況、創作的狀況,透過寫信讓自己沉澱下來。

有時一天要寫好幾次的信,因為我沒辦法持續畫太久,常畫到一半畫煩了就寫信。以前在山上的工作室時,就會去拔草,很有成就感,也運動筋骨。我透過拔草來轉換創作上的心情,所以我現在透過寫信來展換心情。常常是工作前寫一次,工作結束再寫一次,報告我的整個過程,就像之前以打電話給朋友當作熄燈號一樣。

植物寫生

我這幾年的創作中,開始有了畫植物的部分,其實這就是寫生,具體觀察每個細節,再去畫它,畫了一陣子後,開始有進入到一種比較抽象的植物圖像。在都市生活了一段時間,覺得跟植物的聯繫被切斷了。現在開始有種花種草。也回到比較像是寫生的方式。那時工作室在山上,那是一個比較滋潤性的環境,小孩子才剛出生,所以生與死的力量在作品中是對等的,現在工作室的環境我並不喜歡,所以畫起來,死亡感好像比較強。

最近在做的繪畫中,找朋友當模特兒,手中拿著對他而言有特別意義的植物。像是把我自己的命題,自己跟植物的關連,延伸到別人身上。這裡面其實包含著一些轉折,我在當兵的時候作的作品完全是天馬行空的想像,像是回到自己的洞穴裡,退伍後,投入社會運動與民俗藝術的觀察,創作了很多社會性的題材;到了自由書寫時期,又想回到內在;現在在進行的新的繪畫系列,則又想要重新面對社會。

當一位藝術家或是給予者

我小時候有個想法,覺得要去比較危險的地方畫畫比較有價值,像是要去河谷寫生等等。以前會想要做一個像那樣的藝術家,《搜神記》出來後,人家對我風格上的期待,像是要求更勁爆的表現,這些在當時都帶給我不少壓力。但現在我會分開來看,去區分這個東西對自己的意義是什麼?對於別人的意義又是什麼?對於做一位藝術家這件事,我曾經放棄過,覺得不做一個藝術家也是OK的。小孩出生的那幾年,本來想說可以讓自己開始去做一個撫養小孩的父親角色,覺得自己可以完全當一個「給予者」;但現在發現,抱歉我做不到,一來是這會摧毀我的創作,二方面我也做不來。後來想法又有修正,覺得我還是必須要在創作上取得一個成就,或達到一個高度,以此作為孩子們的榜樣,就是以「當藝術家」這個角色來當個給予者。我覺得這還比較實際。如果我對他們的影響可以是一個抽象的影響,這我可能比較容易達到。現在,我對於當一位藝術家的企圖心還是有,但不強,像是說:既然以這個角色維生,還是要有個應該有的樣子。