門戶本來就是半開半闔的宇宙。

——Gaston Bachelard,《空間詩學》

●

藝術家們首先拆除了

「打開─當代藝術工作站」裡分隔前方展場與後方辦公區的木板牆,這造成的效果是顯著的,當我一進展場,僅僅被木作結構所簡單隔開的辦公區,便以它堆滿各類雜物的景觀而吸引了我大部份的目光。那時「打開–當代」的方彥翔正窩在「被揭密」後的辦公區的電腦前趕一份報告,身邊堆放的雜物簡直亂到不行。但前方的展場並不見得整齊多少,被破壞的木板牆前,一個破沙發引人入座,另一邊的單人沙發,則被硬生生地切成剖面,底下藏著一個冒著白煙的裝置。而滿地都是凹凸不平的塑膠片,只需稍稍抬頭,便可以看見天花板與牆面上長短不一的黑線。

看不到任何我們習於見得的「作品」,的確很容易引來焦慮。但在展場中待得越久,就會逐漸發現一些小線索:電燈開關塗滿黃油,天花板上裝了一個把手,一根柱子其實是懸空的;地面隆起,一方白花花的小投影藏在隆起地板斷面中,站在某個定點朝固定方向看,散落在空間壁面上那些彷彿任意而為的黑線,竟在視野中接了起來,成為貫穿室內遠至戶外的幾條長線。於是經驗轉化,看似混亂、隨機、無關宏旨的佈置,其實是藝術家各種細膩的操作,它們正隨著踩在逐漸隆起的爛地板以至讓人很難不維持在逐漸加乘的警覺中,充滿內聚性地交織在一起(對我而言,這部份甚至是這個展覽最主要的一種節奏感)。

相較於作品因外在限制而保留在含蓄的狀態,與此看來很不同的,是它們所共享的穿透性主題。不論是被拆卸掉牆板徒留結構的「隔間遺跡」,或被藝術家用「看起來」較具破壞性的暴力方式鑿開一個大洞的另一面牆。幾乎都在提醒我們某種「意圖穿透什麼」的欲望籠罩於展場之中,而隔間成為其所欲對抗的敵人,以至展場界線看來如此搖搖欲墜。一個可以堅強地確保藝術品存在正當性的展場,在當前看來早已顯得惡名昭彰,這個展場多少以受傷的姿態,指陳著它幾近放空的內部,並展現其朝外的意志力。

如果「意圖穿透什麼」的想法,至今仍是當代藝術中反覆演練的顯學,那麼比較讓人感興趣的是,在「虛有權」裡,這些穿透卻幾乎全是視覺性的。除了目擊在空間中連結一氣的線條,所製造出「所見即所得」的穿透性外;拆掉牆,我們可以從展場看見辦公室,卻也僅僅是看見,並沒有真的讓展場不是展場,辦公室不是辦公室。我以為一種強調「目擊與揭密」的視覺穿透性強過了一切,以至於藝術家們並不是拆掉一面牆,而比較像是安置了一個新的玻璃溫室在裡面。它具有新的風景,轉譯的卻毋寧是原始機能(註1)。

相較於此展極可能給我們一種政治批判的初步印象(透過生產非雕塑性物件、模糊展場邊界來抵抗某種展覽機制的俗套),它幾乎完全訴諸於視覺性的征服,卻使「虛有權」相反地偏向一種無社會功能的藝術實踐。藝術家把展場搞得破爛,但事實上並沒有真的「打破」或「打開」什麼,反倒是這塊區域正以其獨特而隱晦的方式,藉著藝術策略密度頗高的聚集,成為一處具備提供審美經驗潛能的,「道道地地的展場」。

●●

「虛有權」展以社會主義的法律用語為題,引伸為作品本身無法為藝術家對於作品本身的無法全然掌控的狀態。這個展題所具有的誘導性,讓「虛有權」與「揭露展場脈絡」這種微觀政治的探尋,似乎顯得很靠近。但參展者、同時也是「打開–當代」長期活動者方彥翔認為:

透過這些作品,來突顯某些隱藏著的權力機制也許決定了某些再現形式;但是相對應的是,從藝術家面對機制或面對其他藝術家的關係上,也因而產生了相對應的權力關係。當藝術家試圖達到此權力之行使時,作品成為兩者力量衝突點。但也因這些力量而形構了作品的形式。

這段不無尼采(Friedrich Nietzsche)乃至傅柯(Michel Foucault)微權力觀色彩的展覽陳述,我覺得比較有趣的是它的後半部,「藝術家總是在這裡遭遇了空間,與其它的藝術家」,故事因此而展開。基於這樣的想望,藝術家們共構出一個宛若有機體般無從分割的整體。我以為「虛有權」所要處理的,其實是這樣一個比較小宇宙的、反覆關照自身創作狀態「何以為據?何以為繼?」的生存技藝,這部份展現了這群藝術家對於自身處境細膩的感知,與顯得十分謹慎的處理(註2)。但由於它是各個含蓄的空間策略充滿內聚性的交織,卻又呈現企圖毀壞自身界線而不斷向外穿透的意志力。使得這個展場很怪異地成為一處「被組織起來的廢墟」。

將這個被組織起來的廢墟,接連至展場政治的思索,可能顯得有些粗糙(註3)。但這確實讓我想到「廢墟感」在當代藝術裡帶給我們的,已不僅僅是種意義的消亡、毀壞,相反的,它作為某種過度規矩的體制之相對物,正十分有效率地生產出一種很尖銳的話語。被揭露自身脈絡的展場,托寓在純然視覺性的「毀壞的隔間」這種廢墟式場景裡。當我步入「虛有權」時,想到更多的是「息壤」首展的東區廢公寓、「交互作用.試驗」展的偉新紡織廠、初被藝術家闖入時的華山、葉偉立初次看見的寶藏巖。它們擁有同樣讓人迷眩的廢墟外貌,並擁抱著相似的「白盒子之死」的寓言結構。最後,最重要的,它們基進的政治性被迴光返照地一再摹寫下來,而使它近似於影像,一種「對展場政治進行批判性思索」的影像(場所中有什麼東西被遮蔽因此宛若中性,據此,以破壞空間作為揭密手段,將意味著場所脈絡的開展),而這影像今天回過頭來佔據我的腦海——當我杵在又一處廢墟場景時。

對我來說,真正值得面對的,或許不是毀壞的隔間轉譯了什麼樣的意志力,而是這種「廢墟感」如何透過一種魂在論(hauntology)式的屢屢召喚,而一再逼我們就範?它的策略、語言、歷史脈絡?它可以是一方被破壞的牆,一處被凌遲後的展場;而站在空間中的一個定點,我們將看到藝術家允諾給我們的「所見即所得的」穿透性。最後,我們擁有的僅僅是廢墟的語言,而非廢墟。

[註釋]

註1:陳淇榜在天花板上裝的把手,因為引來讓人想動手攀爬的欲望,而具備了扭轉空間機能的潛質。這一個很小的裝置,放在這個以視覺性征服為主導的展覽中,格外顯眼。

註2:「打開─當代藝術工作站」因為這群台藝大在學生、延畢生與在此混跡的畢業校友為班底,使它雖處學界與業界間隙,但毋寧比較是種新的學院體制的延伸。此種關注於自身創作狀態的生存技藝,多少反映了台藝大美術系這幾年在陳志誠帶領下的影響,另外,也關連到從相對單純些的學院環境中形塑出的,一種純粹無暇的視域(vision)。

註3:為何習慣由一個受傷的展場設想一種政治批判的態度?有可能是對展覽的問題意識及藝術語言的提問,但也可能是我在處理自身觀看經驗的提問。如果是單單前者,會比較像是個學院內的評圖問題,包括後者或許較具備有評論的向度,它將同時包括書寫對象的品質與書寫者的困惑。而在所有時候,這兩件事總是交織在一起。

虛有權

朱賢旭、陳淇榜、范曉嵐、方彥翔

打開─當代藝術工作站

2006.01.12-2006.01.22

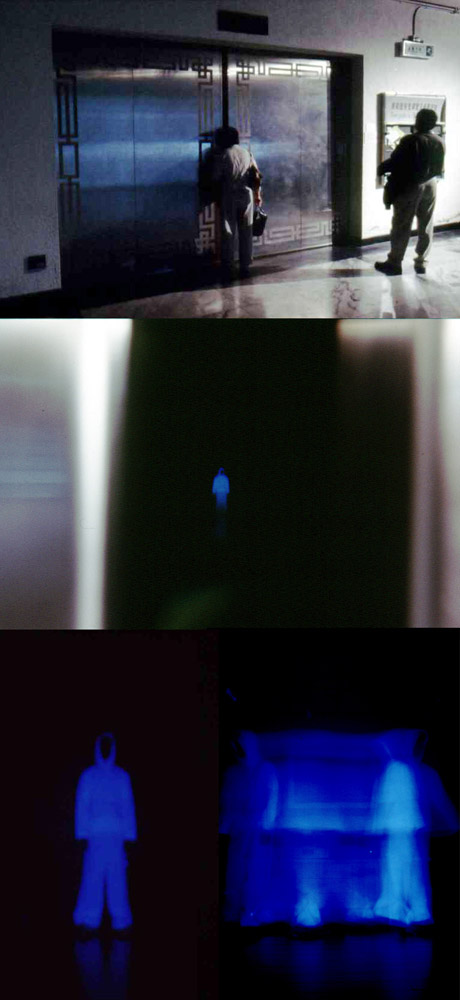

藝術家幽幽地來,又幽幽地去。徒留線索因而顯得很故意的缺席才是「霧出沒」的堅實內容。用一種或許有些危險的說法,杜偉的「霧」及其對整個場所的依附(不論是牆面上可見的物質依附,或是圍繞於展覽四周由藝術家生產出的所有「關於霧……」的話語),不斷與這種藝術生產端的透明相互援引,而濃縮了杜偉的藝術語言秘辛:「我依附,因為我夠透明」。一種「請洽杜先生」式的代理人角色因之而起。是什麼樣的場所,就會有什麼樣的「杜先生」,「杜先生」依附在展覽機制裡,只因為「杜先生」不是藝術家,而是藝術行政的合夥人,透過「杜先生」,我們將進入他所代理的所有關於「沒有展覽,但歡迎參觀」的場景,理由如下:這裡是賣場(「勿忘影中人」,2006)、這裡是講堂(「污名者的空間」,1996)、這裡在施工(「施工中,危險!」,1997)、這裡沒東西(「霧出沒」,1998)、這裡鬧鬼(「美術館有鬼」,2000)。展覽不像展覽,藝術家身份不明,用杜偉給我們的圖示:他是霧,他是幽靈。凡此種種如有疑問,一律「請洽杜先生」。

藝術家幽幽地來,又幽幽地去。徒留線索因而顯得很故意的缺席才是「霧出沒」的堅實內容。用一種或許有些危險的說法,杜偉的「霧」及其對整個場所的依附(不論是牆面上可見的物質依附,或是圍繞於展覽四周由藝術家生產出的所有「關於霧……」的話語),不斷與這種藝術生產端的透明相互援引,而濃縮了杜偉的藝術語言秘辛:「我依附,因為我夠透明」。一種「請洽杜先生」式的代理人角色因之而起。是什麼樣的場所,就會有什麼樣的「杜先生」,「杜先生」依附在展覽機制裡,只因為「杜先生」不是藝術家,而是藝術行政的合夥人,透過「杜先生」,我們將進入他所代理的所有關於「沒有展覽,但歡迎參觀」的場景,理由如下:這裡是賣場(「勿忘影中人」,2006)、這裡是講堂(「污名者的空間」,1996)、這裡在施工(「施工中,危險!」,1997)、這裡沒東西(「霧出沒」,1998)、這裡鬧鬼(「美術館有鬼」,2000)。展覽不像展覽,藝術家身份不明,用杜偉給我們的圖示:他是霧,他是幽靈。凡此種種如有疑問,一律「請洽杜先生」。 「我在你旁邊」產生了一種可能的流動性,只要這世界還有人、還有場地、還有對象物,「杜先生」永遠可以「在旁邊」。正是在此技術基礎上,杜偉展現了他「游移/善變/無常/邁向自我消解」(註3)的創作性格。但令人出乎意料的是,極可能被視為杜偉截至目前為止「消解得最厲害」的《冷眼觀照》(2000),卻透露出他最多的底牌。整本虛構的展覽圖錄從內容、型式到通路,體現著杜偉以影像規則來思考藝術體制的企圖(註4),這本「偽圖錄」在後來被杜偉視為一本關於「影像思考與遺忘的備忘錄」,展示了不少至今看來貫穿了藝術家自身創作脈絡的思路,這使杜偉即便匿名,在最基進的層次上,反而是真誠地曝露了自己的立場(註5),只是這個立場仍是由「杜先生」代理。

「我在你旁邊」產生了一種可能的流動性,只要這世界還有人、還有場地、還有對象物,「杜先生」永遠可以「在旁邊」。正是在此技術基礎上,杜偉展現了他「游移/善變/無常/邁向自我消解」(註3)的創作性格。但令人出乎意料的是,極可能被視為杜偉截至目前為止「消解得最厲害」的《冷眼觀照》(2000),卻透露出他最多的底牌。整本虛構的展覽圖錄從內容、型式到通路,體現著杜偉以影像規則來思考藝術體制的企圖(註4),這本「偽圖錄」在後來被杜偉視為一本關於「影像思考與遺忘的備忘錄」,展示了不少至今看來貫穿了藝術家自身創作脈絡的思路,這使杜偉即便匿名,在最基進的層次上,反而是真誠地曝露了自己的立場(註5),只是這個立場仍是由「杜先生」代理。