(本文為林其蔚口述後的整理,以第一人稱進行)

龐克,一種DIY主義

我那時對龐克的了解,主要來自大學時看了John Savage的《England’s Dream: Anarchy, Sex Pistols, Punk Rock & Beyond》。因此對於西方早期的龐克還算認識。在那時的台灣,對於龐克思想接觸較多的團體,該算台大視聽社,也算是談地下文化較準確的地方。在音樂上的接觸是困難的,主要是因為龐克音樂的唱片乏人代理,後期有了代理,但中文資訊闕如。台灣比較稱得上具有龐克精神的一群人,大概只有「

濁水溪公社」(註1)。

我認為龐克精神最主要的就是一種DIY主義。因為沒有學校來訓練,所以自發性很強。一群大學畢業的知識份子其實當不了龐克,英國龐克運動最早是一個知識份子與一批混混搞出來的,受過藝術學院教育的

麥爾坎.麥克勞倫(Malcolm McLaren)組了性手槍樂團,但成員全是街頭浪子。知識份子有策略,一群混混不怕死,這個模型便是這樣起來的,有腦也有腳。另外,非知識份子的龐克都有一種不怕死的態度,不怕死很重要,他們由於沒有什麼好損失的,而把所有一切都投到這些事件裡面,因此有百分之百的自由。

但是,龐克在台灣一直是個髮型。大部份都只是一種外表上的龐克,真正具龐克精神的很少。李壽全那時有一首歌〈佔領西門町〉,歌詞就是形容西門町的那些青少年「他們是台灣的少年龐克」。

如果從「學運反文化」這條脈絡來看龐克精神在台灣的影響。1990年3月的學運在當時對我們很重要。因為學運的關係,整天都跟不同學校的人在一起,那時唯一大型的跨校學生團體是救國團,除此之外,沒有其它的跨校的系統,而學運非常類似救國團,它發展出另一個跨校空間。但學運其實一開始就是一個退潮,像是一個急轉直下的陡坡,在由學運外圍青年為主力的小劇場運動之外(李永萍環墟、零場、河左岸、優、臨界點等等),清大的「衛生紙」和地下漫畫「大便報」。台大視聽社的實驗電影、自製家庭A片和盜墓行動,在90年前後數年一時有極為強烈之反文化身體藝術運動(不只是指行為藝術!),「後工業藝術祭」算是這種「透過身體發言的」學運反文化的一個終點。消退的原因很實際:沒有運動的舞台就沒有力量。

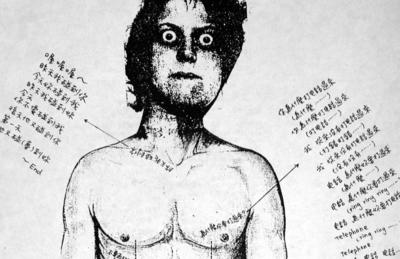

在造形藝術方面,那時跟運動比較有關的應有侯俊明、連德誠、姚瑞中、梅丁衍等人,他們的創作應該是比較與社運時代有關。大台北畫派如吳天章、息壤的陳界仁與高重黎、王墨林等人,都是當時對於政治、社會介入較多的創作者。

1992年我在輔大因為「草原文學社」與「貓劇堂」等社團的關係認識了陳家強與劉行一。後來在關文勝的提議下,我們組了「零與聲音解放組織」(註2),但關文勝後來完全沒有參與。1992年6月我們第一次團練,錄了約一個小時的東西,但我們其實沒有確實做一個什麼東西。

9月,我們參加了在中美堂舉辦的「青春之星校際音樂大賽」,當天因為我們大概穿得很怪,出場時反應很好,全場歡聲雷動,下場也很轟動,比起其它表演得好的團反應還好。表演一開始,音樂好像還蠻有節奏的樣子,後來就整個混亂了。我們的曲子事實上都沒辦法重覆,雖然感覺起來像是搖滾樂,但自由的過度,根本沒有章法。它沒有固定的速度,主唱記不得或不願意記得旋律,因為他不會重覆。

從甜蜜蜜到破爛節

當時我也參加了台大心理系的洪裕程組的一個跨校讀書會。平時都討論一些很奇怪的事情,像是聊天會,而我也是在那邊認識「濁水溪公社」的左派的。一堆人聊天,後來就聊出了要搞一份報紙叫《甜蜜蜜》。結果因為談得時間拖太久,一些台大的學生就先自己辦了《甜蜜蜜的午後》(1991,為《台大學生報》中的後副刊),而台大視聽社的左派、小柯辦了《苦悶報》(1992),我們輔大的則辦了《甜蜜蜜》(1992)。1993年,吳中煒開了一間「甜蜜蜜」咖啡,那個地方每天的陳設都不一樣,一批東西進來,另一批東西出去,時時都處於流動的狀態(註3)。那時我擔任節目企劃的工作,也接觸到一些藝術家。1994年「甜蜜蜜」要結束時,我們那時就在討論要怎麼做?後來就產生了第一次的「台北破爛生活節」,那時完全是吳中煒的主意。當時計畫一年辦一屆。決定好之後,我們就去看場地,到處借一些器材。

當時之所以會與台北縣政府合作,與民進黨執政有很直接的相關,特別是當時民進黨文宣部主任陳文茜的關係。對他們而言,那是一個民進黨文化政策的發揚,也是一個磨合期,大家都在試試看可以有怎樣的可能?如果他們能支持一群完全不為國民黨支持的藝術家,對他們來講是一種勝利。第一屆的活動內容除了地下樂團表演外,還有放電影,一個小帳篷裡則吊滿了陽具、模特兒娃娃。由於參與了破爛節,也直接促使了Jimi在之後辦了第一屆「春天吶喊Spring Scream」。第二年春天,在吳中煒的決定下,我們又在台北縣美展弄了一個「空中破裂節」,那時還種菜,真的在那邊生活。1995年的「台北後工業藝術祭」其實就是第二屆的「破爛節」,我負責邀約國外藝術家、蔣慧仙負責宣傳,林中杰舞台,而展覽軟硬體與氣氛靈魂則是由吳中煒負責。從計畫到活動開始,我們與公部門的互動都非常好,直到開始第一天,雙方就翻臉了。固然表演異常成功,縣政府卻無法克制甚至粗暴地干涉表演內容。其他的問題如準時結束、控制人數、不可售票、不能生火等等,我們的表演者和觀眾們沒有一項能夠遵守。

在兩次「破爛節」辦完後,自1995年開始,有越來越多的小型演唱會或官方資助的互外音樂活動開始冒出來,像是@llen也是在1995年,在台北縣二重疏洪道辦了台灣第一場免費的rave party。1995年之前,這類活動幾乎很少見,但在之後,類似的戶外活動就越來越多。我覺得是整個社會剛好是這樣的發展,只是我們可能剛好是比較早開始的。這是一個氣氛使然,時代造就了青年,而非青年造就時代。

這個轉變也跟台灣當時漸漸產生的「政治表演化」相關。民間自發性的集會活動在國民黨時代是找不到資源的,而且警察也反對。1988年「集會遊行法」公布後,如果沒有申請,根本不能辦戶外活動。1995年這一切正在鬆動,辦活動時每次一定會有警察來。那時的台北市長陳水扁曾在新生南路封街辦舞會,是一次很重要的事件,它事實上是一種兩手策略,另外一手是嚴格的「青少年宵禁」。「我不讓你去走別的脈絡,而是進入我的脈絡」。我覺得這條路線是郝伯伯大力推動而不成,直到陳水扁在台北市長任內時纔被成功建立起來的,馬英九後來延續了這樣對政府有利的政策,直到今天,我們的青少年還處於戒嚴狀態。

在整個政治情勢的轉變下,「春天吶喊」目前仍算是跟官方接觸比較沒那麼密切,自發性強的少數幾個民間活動之一。今天的「貢寮海洋音樂祭」、「野台開唱」都已經與地下文化的觀念沒有關係。

反文化的未來:Blog?

我覺得現在的造形藝術、劇場、電影、搖滾樂等各個界面,在技術上都較之以往成熟度高很多,單從學校的畢業展便看得出來。然而,許多原本的地下活動不是被官方收編、就是跟商業結合(除了尚未合法的藥物文化還足夠基進)。除了在南台灣還有一些不需要政府丟錢到裡面的場所,能維持一些自己的文化在裡面外。就反文化的角度來說,網路現在是少數還能看到不同意識形態的地方。我同意許雅筑說的:反文化精神的未來,將是網路的部落格(Blog)。因為它是一種產生的、生養的,而非消費的、展示的東西。除了部落格外,幾乎其它的東西都沒有在這樣的脈絡下產生了,但值得一提的是,藥物文化的發展值得我們好好重視。但我覺得不應該只談那些一顆顆的、具體的藥物,而應該是更廣泛地去談一種「藥物狀態」。在這個年代,其實很多影像、音樂、資訊、生活方式、教育等也都變成藥物了。

[註釋]

註1:「濁水溪公社」於1990年4月成立,矢志成為「台灣惡搞叛動文化的先驅」,主要成員為當時的台大學生蔡海恩(左派)與柯仁堅(小柯)。1992年,兩人自費在校發行《苦悶報》,之後因「台大學生盜墓事件」被退學。1995年7月,進錄音室錄製首張專輯《肛門樂慾期作品集》,1999年發行第二張專輯《台客的復仇》。2001年4月由水晶發行第三張專輯《臭死了》,同年5月左派離團。「濁水溪公社」以搖滾樂型式結合硬蕊、龐克、噪音、草根、民謠與那卡西,並以揉合台客秀場、性虐待、實驗劇、並總以混亂暴動收場的舞台表演著稱,歌曲內容大量涉及政治、社會、男性意識與下半身描寫等,尺度大膽而基進,也啟發了台灣90年代以來許多地下樂團。2005年1月,舉辦「向濁水溪致敬」活動。同年8月,《天涯棄逃人》由角頭音樂發行。

註2:「零與聲音解放組織」成立於1992年5月,成員包括林其蔚、劉行一、陳家強。成立同年9月參加「青春之星校際音樂大賽」,演唱了九分鐘版本的《OH!媽媽》。11月於輔大校慶演唱會表演三首曲子,引起觀眾憤怒攻擊,最後遭切斷電源。1993年4月在世界新專蔣中正銅像前為行動劇場《功在黨國》配樂,遭切斷電源,並遭該校訓導長破壞機器,強行拖離現場。5月,於「甜蜜蜜」舉辦「不斷出現復又消逝的想哭念頭」,加入電視等媒材,並自資發行首張錄音選集,為台灣第一張自製CD唱片。

註3:「甜蜜蜜」是吳中煒與蘇菁菁1993年於耕莘文教院後面巷子開的一間咖啡廳(或小吃店),開張後成為當時不少左翼知識份子及文藝青年的聚會場所,展演活動亦頻繁。1994年,「甜蜜蜜」改由台灣渥克劇團接手,改名為「台灣渥克」,客群及節目延續「甜蜜蜜」。

~本文刊載於《典藏‧今藝術》,156期(2005.09),龐克文化專輯文章之一。

[延伸閱讀]

英國龐克運動-- 一個行為藝術作品 (羅悅全)

淺談龐克的「態度」及其美學表現 (鄭慧華)